В 38-м батальоне преобладали солдаты из Англии, меньшинство составляли американцы. В 39-м — наоборот. 40-й состоял почти целиком из палестинцев. Потом, когда демобилизация съела остальные два батальона, палестинцам досталось звание «1-го Judaeans».

38-м командовал Патерсон, 39-м Марголин. У палестинцев был сначала полковником Ф. Сэмюэл, потом М. Скот (христианин), а после роспуска первых двух батальонов — тот же Марголин.

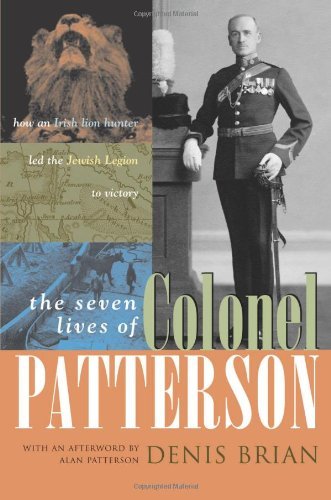

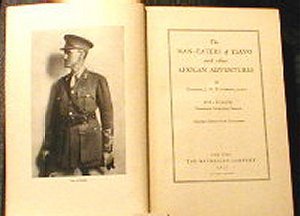

О Патерсоне я уже говорил подробно; хочу прибавить только одно. Со странной неблагодарностью отнеслись к нему оба народа, англичане и евреи. Он, вероятно, единственный в Англии пример офицера, который и начал, и кончил эту войну в том же чине подполковника, не получив ни повышения, ни ордена, хотя и его галлиполийский отряд, и его батальон в Палестине оба удостоились отзывов в приказах по армии («mentioned in dispatches»). Алленби, письменно обещавший слить наши батальоны в бригаду и назначить его бригадным генералом, потом передумал. В ставке его ненавидели за то, что он упрямо заступался за своих солдат и посылал протесты против антисемитского духа, царившего в этой части армии: это, вероятно, и есть причина, почему Алленби не представил его к награде, а заодно уж и остальных наших полковников не представил. Отблагодарить его мог бы сэр Герберт Сэмюэл, когда был верховным комиссаром Палестины и раздавал губернаторские должности, — но не пожелал.

О еврейской благодарности и говорить нечего; вернее, многое можно было бы сказать, но неприятно. Часто я думаю о том, что родовое имя наше — Израиль Непомнящий.

Но Патерсон остался, как был, другом еврейского народа и другом сионизма. Одно время он работал в Америке для Керен-Гайесода; где побывал, там все его помнят и любят. Видаемся мы редко; но, когда встречаемся, в Лондоне или в Париже, и я ему, как брату (такой он и есть), поверяю свои разочарования и заботы, он улыбается все той же ирландской улыбкой, как улыбался тогда после нашей стычки с генерал-адъютантом или как улыбался в Иорданской долине после особенно тяжелого дня: улыбкой, сводящей на нет и генералов, и малярию, и вражьи пушки; улыбкой человека, верующего только во всемогущество сильных упрямцев. Он подымает стакан и пьет свой любимый тост: — Here is to trouble!

He знаю, как перевести trouble. Беспорядок? Неприятности? «История»? Ближе всего подошло бы еврейское «цорес». Патерсон пьет за все то, что нарушает мутно-серую гладь обыденщины. Он верит, что trouble есть эссенция жизни, главная пружина прогресса.

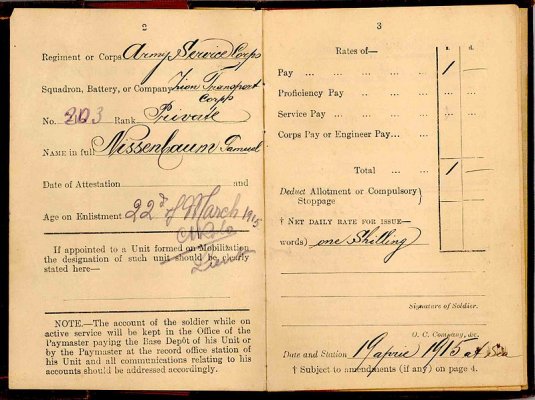

) выставить иллюстрации из "Слова ... "

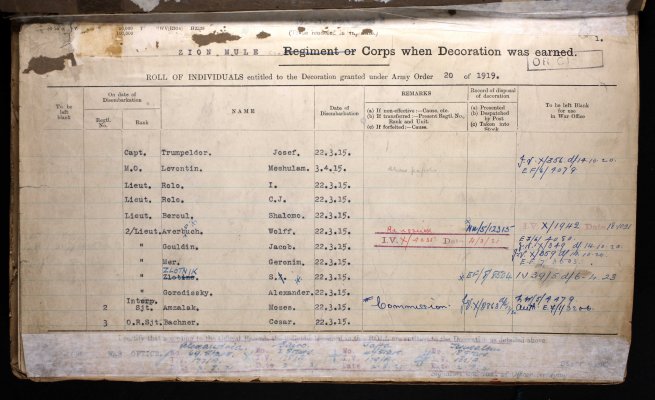

) выставить иллюстрации из "Слова ... "

) выставить иллюстрации из "Слова ... "

) выставить иллюстрации из "Слова ... "